脂肪燃焼ゾーンは「ファットバーンゾーン」とも呼ばれ、

運動によって体脂肪が効率的に燃焼される領域と言われています。

Fitbitの「 ゾーン 」とは、脂肪燃焼や有酸素運動の際の心拍数の範囲を意味します。

アクティブな心拍ゾーンの3つの呼び名(脂肪燃焼ゾーン、有酸素運動ゾーン、ピークゾーン)は、

心拍数や運動強度などに基づいて区分けされた領域名称です。

心拍数の目安を知ることが大切です!

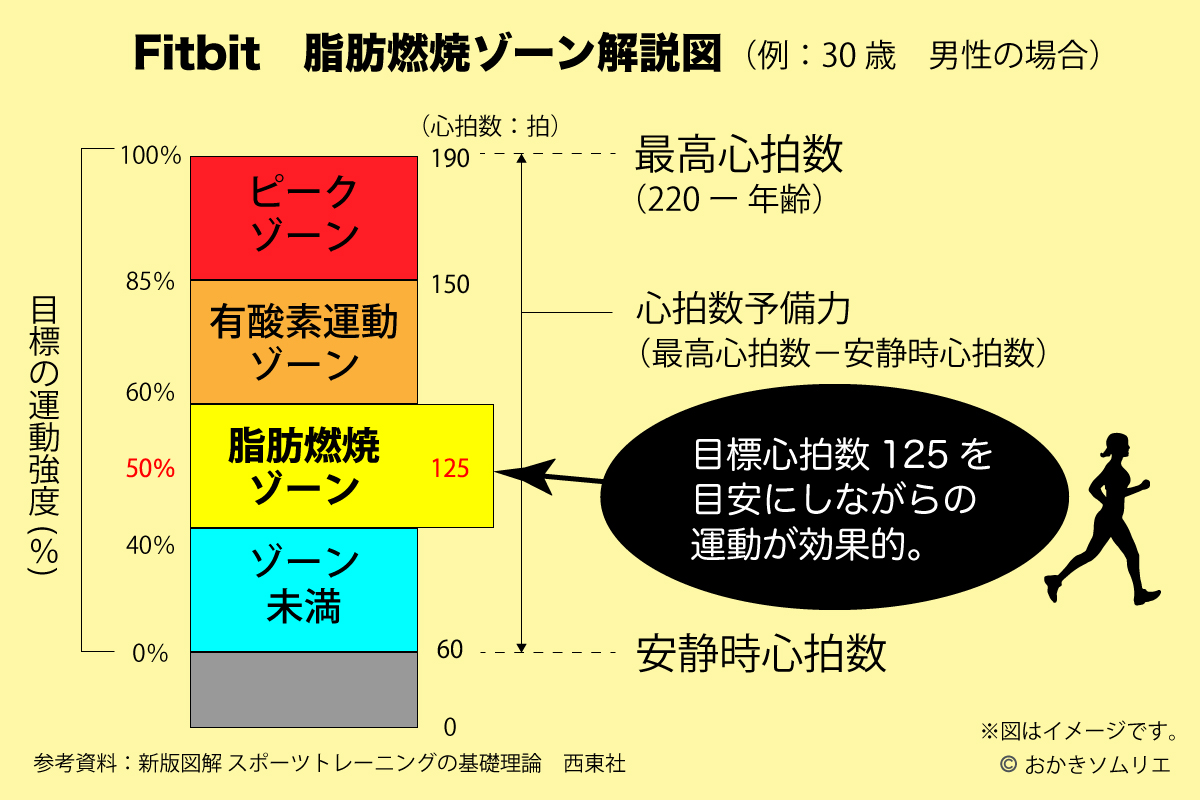

目標心拍数や運動強度を参考にして解説図にまとめてみました。

自分に合ったフィットネスレベルで運動ができればダイエットの効率化にもつながります。

※計測機種:Fitbit Charge 5、Fitbit Sense 2

Fitbitのおすすめモデル3選!主なスペック・機能比較 2025 編

有酸素運動について

運動によってエネルギー消費量が増えて、だんだんと心臓の鼓動も速くなり血流がよくなります。

これらの過程で体脂肪がエネルギーとして使われ、燃焼される仕組みが有酸素性エネルギー代謝。

有酸素系エネルギー代謝が主体となる運動が 有酸素運動(ゆうさんそうんどう)です。

- 瞬発的な運動(無酸素運動)

無酸素系エネルギー代謝が主体 - 持続的な運動(有酸素運動)

有酸素系エネルギー代謝が主体

次にゾーンについて図で見てみましょう!

Fitbitのゾーンとは

Fitbitのゾーンは心拍数や運動強度をもとに「ピークゾーン」「有酸素運動ゾーン」「脂肪燃焼ゾーン」「ゾーン未満」の4つの領域に分けられています。

それぞれの関係をわかりやすいように解説図を作成してみました。

Fitbitにおける有酸素運動と脂肪燃焼の違いは、心拍数予備力における運動強度の割合に基づいています。

脂肪燃焼ゾーンには個人差があります。

心拍数予備力について

心拍数予備力とは、最大心拍数 と 安静時心拍数 の間を意味します。

Fitbitでは心拍数予備力に基づいて脂肪燃焼ゾーンと有酸素運動ゾーン、ピークゾーンが自動で算出されます。

| ゾーン (領域) | 運動強度 | 内容 |

|---|---|---|

| 脂肪燃焼 | 心拍数予備力 40〜59%に 相当する心拍数 | 脂肪燃焼ゾーンでは、 早歩きなどの適度な運動状態。 心拍数と呼吸が上昇しているが 会話を続けられるような状態。 |

| 有酸素運動 | 心拍数予備力 60〜84%に 相当する心拍数 | 有酸素運動ゾーンは、 ランニングやエアロバイクなどの 激しい運動をしている状態。 |

| ピーク | 心拍数予備力 85%以上に 相当する心拍数 | ピークゾーンでは、スプリントや 高強度インターバルトレーニングなどの パフォーマンスやスピードを向上させる 短時間で激しい活動状態。 |

脂肪燃焼ゾーンを求める計算式

脂肪燃焼ゾーンは、最大心拍数と安静時の心拍数、年齢などによって計算式で求めることができます。

計算式は下記の通りです。

目標心拍数の計算式

① 最大心拍数 = 220 − 年齢(歳)

②(最大心拍数-安静時心拍数)× 運動強度(%)+安静時心拍数

▶️ 30歳:男性 安静時の心拍数 60 運動強度 50%の場合

① 220 − 30 =190

②(190-60)× 0.5(%)+60 =125

目安を知っておくと便利です!

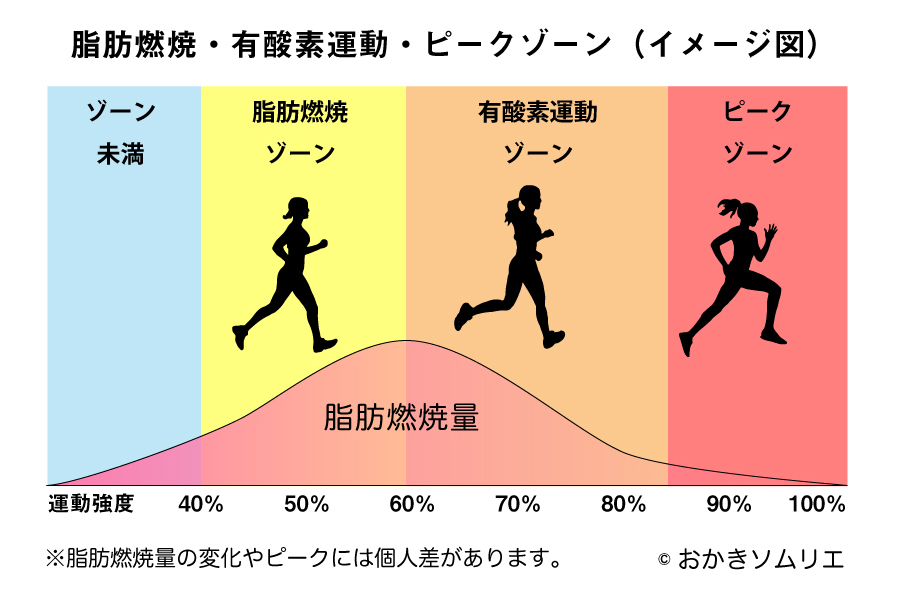

有酸素運動と脂肪燃焼の違い

Fitbitにおける有酸素運動と脂肪燃焼の違いは、心拍数予備力における運動強度(%)の割合に基づいており、

上の図のように運動強度が上がるにつれて脂肪燃焼ゾーンに入り、その後、有酸素運動ゾーン、ピークゾーンに移行していきます。

ただし、脂肪燃焼量の最大値には個人差があるため、計算式やスマートウォッチを使って自分の目安を知ることがダイエットの効率化に役立ちます。

運動後は、Fitbitアプリの画面で各ゾーンの時間や割合を確認することができます。

Fitbitアプリで見る脂肪燃焼ゾーン

私の脂肪燃焼ゾーンはアプリでも確認できるように、102〜125の範囲であることがわかります。(黄色の線)

この時の約20分のウォーキングでは平均の心拍数が121bpmと結果が出ています。

消費したカロリーは163kcal。

この程度の運動が、私には無理なく続けられる最適な領域かもしれません。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 時 間 | 20分31秒 |

| 距 離 | 1.24km |

| ペース | 16.35″ |

| 平均心拍数 | 121bpm |

| ゾーン時間 | 18min |

| 消費カロリー | 163kcal |

Fitbit Charge5では下記のように画面に脂肪燃焼の心拍数であることが表示で確認できます。

\ ダイエットに最適なFitbit Charge 5 /

Fitbit Charge 5 レビュー!Charge 4(旧モデル)との違い。スペック・機能比較 2024 編

目標心拍数の計算式

有酸素運動で効率よく脂肪を燃やすための指標として用いられるのが「目標心拍数」です。

参考までに【有酸素運動の目標心拍数】を求めるカルボーネン法(Karvonen法)の計算式を載せておきます。

●目標心拍数の計算式

① 最大心拍数 = 220 − 年齢(歳)

②(最大心拍数-安静時心拍数)× 運動強度(%)+安静時心拍数

有酸素運動の領域には個人差ありますが、心拍計測機能のあるスマートウォッチは最大心拍数や安静時心拍数から最適な領域を導き出してくれます。

30歳の人を例にすると

30歳で運動強度を50%、安静時心拍数が60とすると、目標心拍数は「 125 」と導き出されます。

① 最大心拍数:220 – 30 = 190

②(190 – 60)× 0.5 + 60 = 125

40歳の人を例にすると

40歳で運動強度を50%、安静時心拍数が55とすると、目標心拍数は「 118 」と導き出されます。

① 最大心拍数:220 – 40 = 180

②(180 – 55)× 0.5 + 55 = 117.5

(四捨五入で118)

50歳の人を例にすると

50歳で運動強度を50%、安静時心拍数が50とすると、目標心拍数は「 110 」と導き出されます。

① 最大心拍数:220 – 50 = 170

②(170 – 50)× 0.5 + 50 = 110

安静時の心拍数には個人差がありますので、この機会に自分の目標心拍数を計算してみてください。

年齢別目標心拍数のまとめ

| 30歳 | 40歳 | 50歳 | |

|---|---|---|---|

| 目標の 運動強度 | 50% | 50% | 50% |

| 安静時の 心拍数 | 60 | 55 | 50 |

| 目標心拍数 | 125 | 118 | 110 |

健康維持の運動強度は50%が目安

先ほどは運動強度を50%で計算しましたが、体力によって最適な強度は異なります。

| 運動強度 | 体力 | 感度 |

|---|---|---|

| 70% | より高い人 | きつい |

| 60% | 高い人 | ややきつい |

| 50% | 普通の人 | 普通 |

| 40% | 低い人 | 楽である |

| 30% | より低い人 | とても楽 |

きつさの感じ方も個人差があるため、自分に合った運動強度で行いましょう。

なお、健康維持には50%前後の運動強度が最適とされています。

運動強度を求める3つの方法

運動強度については、心拍数から求める方法以外にも自覚的運動強度(ボルグスケール)やMETs(メッツ)から求める方法があります。

- 心拍数から求める方法

- 自覚的運動強度から求める方法

- METsから求める方法

スマートウォッチでは基本的に心拍数に基づいたデータを考慮して考えられています。

Fitbitのデバイスでは、あらかじめ設定した個々の数値に合わせてパーソナライズしてくれるので面倒な計算も不要。

自分の適正な領域を知ることで無理のないダイエットにも繋がります。

スマートウォッチの消費カロリー計測|METs(メッツ)を使った計算値との精度比較 編

アクティブな心拍ゾーンと推奨時間

Fitbitの「アクティブな心拍ゾーン」とは、身体活動による脂肪燃焼や有酸素運動の際の心拍数の範囲を意味します。

アクティブな心拍ゾーンの目標は、アメリカ心臓協会により毎週150分が推奨されています。

よって、1日に21~22分のゾーン時間が確保できれば理想的です。

毎日、22分が目標です!

1週間で150分となると、毎日の小さな積み重ねが大切。

先述の通り、年齢や安静時心拍数、運動強度などによって個人差があるため、

自分に合った目標設定で、フィットネスの時間を確保しましょう!

最初の目標は、毎週 150 分のアクティブな心拍ゾーンを獲得することです。アメリカ心臓協会は、毎週 150 分以上の中程度の運動、または 75 分以上の激しい運動、あるいはそれらを組み合わせて行うことを推奨しています。毎日、平均 22 分のアクティブな心拍ゾーンを獲得すれば、この推奨値を達成できますが、必要に応じて目標を変えることもできます。

出典:Fitbit公式サイト

・Fitbit Charge 4

・Fitbit Charge 5

・Fitbit Inspire 2

・Fitbit Inspire 3

・Fitbit Ionic

・Fitbit Luxe

・Fitbit Senseシリーズ

・Fitbit Versa シリーズ

・Google Pixel Watch

※2023年5月14日調べ

●参考:Fitbit デバイスでの、アクティブ・ゾーン時間(分)またはアクティブな時間(分)とは何ですか?

\ 最上位モデル Fitbit Sense 2/

Fitbit Sense 2の新機能cEDAセンサーを体感レビュー 編

さいごに

Fitbit Charge 5をつけて歩いているとファットバーンゾーンに入ったことをデバイスの画面表示と振動で教えてくれます。

心拍数をリアルタイムにチェックしながら運動を行うと効果的に脂肪を燃焼させることが出来ます。

1日30分のランニングやウォーキングで、22分の脂肪燃焼ゾーンの確保も十分に可能です。

ウォーキングの速度やゾーン時間は、「今日のエナジー *」を参考に調整しています。

ぜひ、自分に合ったフィットネスレベルと無理のない目標設定でワークアウトに取り組むようにして下さい。

ダイエットも小さな積み重ねが大切です!

*今日のエナジーはFitbit Premium(有料版)が必要です。

Fitbit Premiumでわかること|無料と有料で使える機能の違い 編

【参考文献】

・新版図解 スポーツトレーニングの基礎理論 横浜市スポーツ医科学センター(編)西東社

・麻美直美、川中健太郎(編)運動生理学 羊土社

・寺田新(著)スポーツ栄養学 東京大学出版会

【参考サイト】

・身体活動とエネルギー代謝 e-ヘルスネット(厚生労働省)

・エネルギー代謝の仕組み e-ヘルスネット(厚生労働省)

・Fitbit 公式サイト https://www.fitbit.com/global/jp/home

・keisanサービス カシオ計算機株式会社 https://keisan.casio.jp/

◎健康のための運動に取り組む際は、かかりつけ医師の相談もとで取り組んで下さい。

※写真やイラストはイメージです。